[译] 病毒学家内森·拉尔夫:我无比期待“最后一场瘟疫”

本文是一篇旧文。最早是作为知乎的独立文章发出去的——果然没什么人感兴趣,这么久以来,现在咱也算是半退乎了。最近刚好又在选译、纯手译一篇巨震惊的文章(各位敬请期待),于是想着把以前这篇稍微改改放上来算了,估计反正也不会有人看的。

好吧,就这样。以下是旧文章内容。

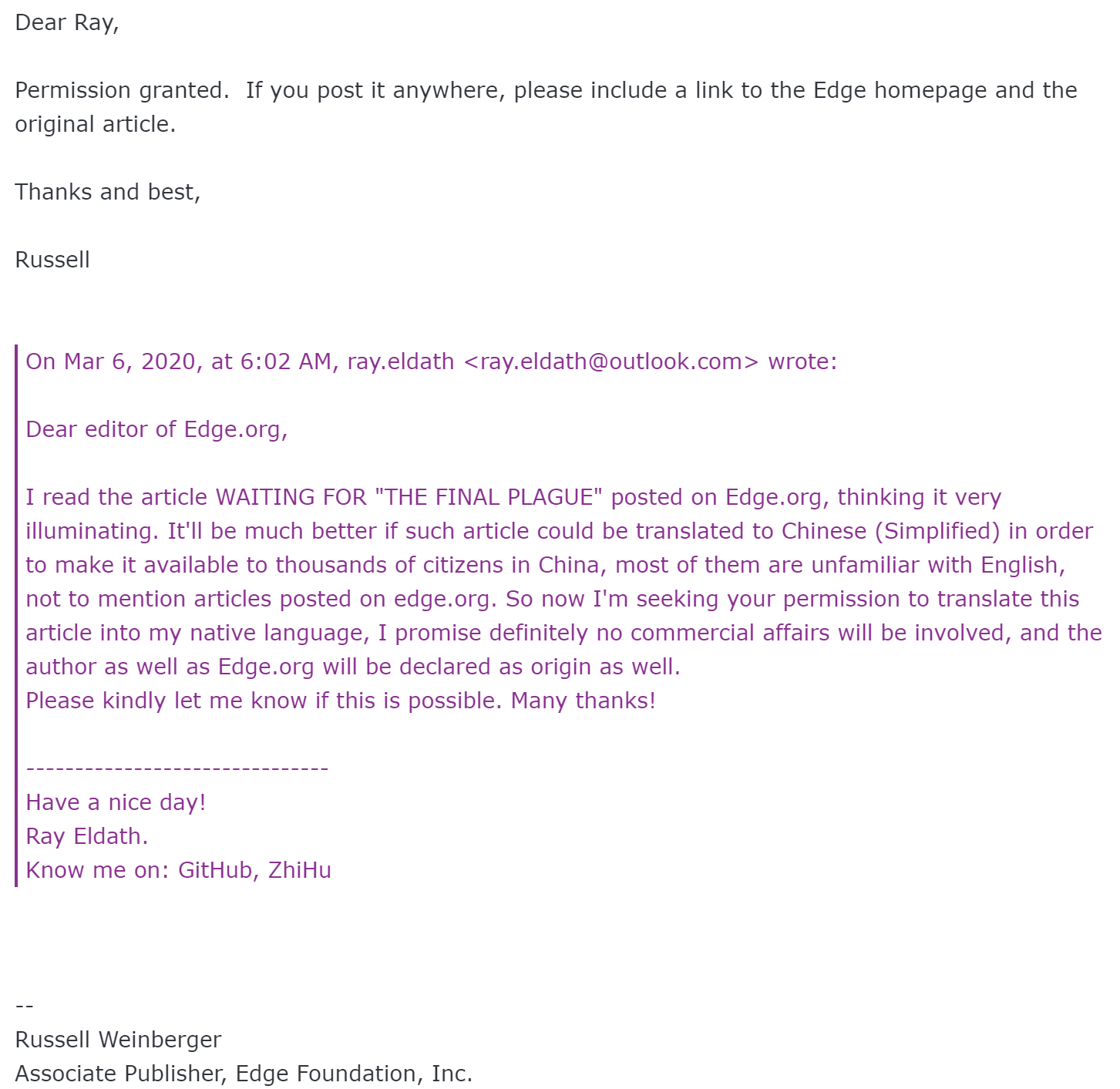

本篇文章是刊登在非盈利机构 edge.org 上的英文访谈辑要的翻译。原文地址:WAITING FOR “THE FINAL PLAGUE” - edge.org。翻译经 Edge.org 编辑 Russell Weinberger 授权。

读完全文,我们不禁思考这样一个问题:如果这样一个世界,一个科学家有大得多的话语权的世界,一个人们都按如今科学家一而再再而三地呼吁、但又总是被一而再再而三地忽略的那些“应该”行事的世界,如果真的实现了,如果人们真的能活在那样的世界、那样的社会里,究竟是一幅什么景象?

除了对这一次疫情的反思,我们还应当看到:不管情愿与否,我们都已经迎来了二十一世纪的第三个十年。在这个谣言横行、反智主义高涨的当今世界,在这个科学界早已定论的气候变暖都还被不断质疑、反疫苗运动声势浩大的当今世界,我们,普通民众、科学家、科普作家、政治家、所有人类,到底应该做些什么,才能建构更加美好的社会,才能避免人类自作自受的灭亡结局?

以下是全文。其中“编者按”系原编者所加,“关于被采访者内森·沃尔夫” 请见文末。

【编者按】2009年一月,我在洛杉矶和病毒学家 Nathan Wolfe 就他关于病毒如何出现的生物学研究进行了一次深入广泛的讨论。在短短几个月内,2009年近乎全年持续爆发的 H1N1 猪流感病毒流行引起了世界范围内的恐慌。数月后,在《如何预防一次大流行》(本文未翻译,将跳转至 Edge.org 上原文。——译者注)这篇文章中,他写道:

这一次的猪流感爆发乍一看似乎是毫无预警地突然发生,在被注意到的数日内,就已经蔓延到了无法控制的地步。然而,这次爆发背后的病毒在被发现之前就已经存在好一阵了,莫非我们做不到更早检测、更早行动,抢在它如此大范围地蔓延之前就控制住它吗?答案似乎是否定的——如果我们一直密切关注可能导致新病毒出现的人-动物间相互作用的话,如此大范围的爆发,或许就不会发生。

尽管人们对这样一场大流行(pandemic)如何爆发仍知之甚少,对这种微生物,我们却相当熟悉:和SARS(严重急性呼吸系统综合征)、流感和HIV(人类免疫缺陷病毒)一样,它们都有大范围传播的风险。我们知道它们通常来自动物,特别是世界上一些特定地区的动物:比如刚果盆地和东南亚。

通过监测在这些病毒“热点区域”内接触动物的人们,我们能够在病毒进入人类种群的那一刻就捕获病毒,从而发展出预测、甚至可能是预防大流行的能力。

不幸的是,那次有11年历史的交谈,与今天更息息相关。以下我们与 Nathan Wolfe 再次讨论这一议题。

内森·拉尔夫:我无比期待“最后一场瘟疫”

通常意义上讲,我感兴趣的,很大程度上是一个与我们自己的宇宙平行的生物宇宙,这个宇宙由各种微生物组成。我特别感兴趣的是病毒,但也有细菌(令人着迷的生物)和一系列寄生虫。

历史上,这些生物和我们一道出现,和我们共处共存,但却是栖息于一个截然不同的世界中:他们也会响应那些和我们也要相应的、完全相同的诸多压力,只是时间跨度要短得多;当然,它们也服从自然选择。对我们的星球而言,对作为这个星球上一个物种的我们而言,它们极其重要,然而事实却是我们对它们知之甚少。当下的情形其实相当有趣,考虑到我们当前拥有的技术,我将列举一些通过分子生物学得来的事实。

譬如说,我们掌握的宏基因组学(metagenomic)技术,可以让我们只需一滴水或一滴血浆,就能知道这些存在于这些液体、固体、土壤或粪便,或者是唾液中存在的核酸和生物的惊人多样性,无论你打算做什么。

对于一位生物学家来说,现在是一个迷人的时间点,因为我们不再需要培养这些生物中的每一种来鉴别它。我们可以更简单地理解这些微生物的遗传特性,这使得我们有了这样一种幸运:我们有幸回到过去,成为自然历史学家,去探索这些我们知之甚少的微生物的多样性。

这就是我的兴趣所在:我确实仅仅只是一位生物学家和一位自然历史学家,碰巧主要对微生物感兴趣——但是是在人类演化、哺乳动物多样性和生物地理学的语境下。我认为现在是一个美妙的时间节点,我们真的有幸回到过去,去探寻那些基本的发现。我们一直在发现新型的病毒——你不能“一直”发现新的灵长类动物,因为我们已经发现了其中的大多数,但对病毒来说绝非如此。

很明显,人们对有害的病毒有着极大的兴趣。我想指出的其中一点,也是首要的一点,那就是病毒有着如此之多的多样性:它们中大多数或许是中性的,它们中不少有重要的生态学意义,它们中有一些确实对它们的宿主有害。如前所述,人们对产生负面影响的病毒和微生物兴趣盎然,譬如能够导致1918年流感大流行(1918 flu pandemic,指的是1918年1月至1920年12月间爆发的全球性甲型H1N1流感疫情。这次大流行共造成5亿人感染、5千万到1亿人死亡,是人类历史上最致命的自然事件之一。——译者注)的病毒还有HIV病毒——SARS病毒也能够引发那样的大流行。这些都是有可能相对迅速地对人类人口造成破坏性影响的因素。

通常而言,看看全球范围内的疾病控制,你会发现其中的大多数都不由生物学家实施、亦非在科学的领域内施行,而实际上是以一种应用科学和医学的方式。公共卫生科学,实际上就是疾病控制:它等待着一次大流行的发生,然后尽一切所能竭尽全力地尝试控制住它。

但是,我们在分析那些重要的传染性疾病的过程中发现的一个事实就是,这些疾病大多都来源于动物。几乎所有这些重要疾病最初都是动物疾病,它们由于各种原因,经水、蚊子、血液,由猎人传染给人类。他们暴露于这些媒介,这些不断冒出病原体的媒介,那些暴露于这些媒介的个体,是恒常的桥梁,是病毒的桥梁。

这些事情大部分都不会有结果。在这些个体身上,它们几乎瞬间就会灭绝。即便它们开始在人与人之间传播,也就是开始具有潜在的重要性和危险性的时候,它们中的大部分也会灭绝,在当地人群中消亡殆尽。必须具备恰到好处的条件,才能有效地跳出当地人群——在这一点上,这些媒介并不完全适应人体——那些病毒之所以能够引发大流行,大都因为跨过了这一步。

然而,全球范围内的疾病控制只集中在极少数达到金字塔顶端但已在全球范围内传播的病毒上。想想HIV,1981年,就在加州大学洛杉矶分校(UCLA)的这条街上,第一批艾滋病病例被确定为一种综合征。但是,据估计,同年全球至少有十万人已经感染了艾滋病病毒,甚至可能不止十万。

所以,这已经错过了一个关键时期,一个本可以真正解决这一大流行病的关键时期。到那时,到1981年,已经为时已晚。毋庸置疑,这是一种非洲疾病,一种不知怎地传播到了加州大学洛杉矶分校医学中心(UCLA Medical Center)的人们身上的非洲病毒。那时甚至花了三年时间才找出导致艾滋病的病原体(HIV),美国总统花了七年时间才能够使用“艾滋病(AIDS)”一词。

现在,我要设想一个略微不同的场景。比方说,我们一直在更全面地研究人类和动物之间的这种相互作用,并试图主动地预测这些大流行病,我们就会知道中非存在一种被忽视的病毒;我们就会知道它在非洲通过千百种不同的途径传播,最常见的是通过异性性行为;我们就有可能诊断到:这将会是一场被忽视的热带疾病。当疫情真正发作的时候,比如就在这里,就在美国,我们将拥有巨大的领先优势。

钱生钱,利生利——这就是它的益处:就最终结果而言,每个月、每一年我们得到的这些流行病的早期预警,都有着巨大的收益。我们进入全球性流行的时代已经30年了——其实还不止,如果你从这些病毒真正传给人类开始算起的话,那大概是20世纪早期的某个时候。50或100年后,当人们回望这段历史,当人们回望当下这段历史,他们会发现某种程度上我们现在所做的,就是我们在50、60年代治疗心脏病时所做的:我们没有预防它,我们不是在测量胆固醇水平,我们不是在测量血压并控制吸烟,我们实际上是在等待一次心脏病发作。我们在等待一次全球性大流行,等待全球性大流行发作。

这样一种说我们本可以在预测和预防大流行上做得好得多的想法无疑是大胆的,但真正大胆的想法是,我们或许能到达这样一个临界点——遥远未来的一个临界点——在这个临界点上,我们是如此擅长预测和预防流行病,以至于出现了“最后的瘟疫”;我们能够捕获如此之多的病毒,以至于新的大流行变得相当奇怪:这是我们当然应有的一个理想。如果你问问从业于公共卫生领域的人们,他们甚至都不会想我们能够预防艾滋病,更别说我们能否到达一个临界点,再也没有任何瘟疫,亦无需总想着根除某种流行病。

根除,在今日的公共卫生领域只是理想。显然我们有疫苗:我不能坐在这里,作为一位病毒学家,对疫苗或根除病毒大放厥词。但是,另一方面这些都是非常被动的回应,无疑它们比感染后治疗更高效,但也比首先预防瘟疫发生要低效得多。

我正在寻求大量资源,用来在世界各地建立监测站,去真正监测那些高度暴露于野生动物个体,以发现这些病毒的桥梁,这些从动物到人类的病原体的活动,并通过它们来知道,首先,那里出现了什么。

这些正在流通的病原体具有怎样的多样性?你可以认为这是一种病毒群系、或微生物群系的多样性。那么,当下就在人类、和我们与之接触的动物中的微生物,又有着怎样的多样性?

我们需要列一个清单,这样我们未来发现它们的时候,我们就能知道它们是什么。其次,当它们试图进入我们的空间的时候,我们能有预防系统,以便能捕获它们。这是一项特别昂贵的工作,但是,无论我们花费了多少,我们所做的,捕获的每一个病毒,都是整个系统立即产生的回报。对非典病毒来说,实际上最终也只约有1500到2000个个体感染,即使是这样一场流产的大流行,也会产生,据估计,数十亿美元的经济影响。这仅仅是一次短暂的、流产的大流行。确实,我的工作就是为了达到“最后的瘟疫”。

我达到这“最后的瘟疫”的方式就是,研究大流行是如何产生、如何消亡的;研究我们应该如何做,才能预测和预防这些大流行?

在某种程度上,“最后的瘟疫”只是一种理想。回顾20世纪,你会发现那时、现在、未来,都有一座恒常的桥梁:每次走在威尼斯的海滩上,你都会看到有人在舔他们的狗(?)。我不是在说这是一种危险行为,但是这的确在交换微生物,这种交换不断地发生。微生物在个体和个体间持续转移,在物种内和物种间持续转移。

如前所述,这种交换中大多都不重要。但是,仍然,回顾20世纪,那时有一些病原体,其中的很多从未被捕获,它们就有着这种转移:从动物到人类,在世界范围内传播。这些病原体中有一些或许从未引发过可怕的疾病;还有一些或许和其它已知的疾病弄混,错认为就是它们;现在有一种全新的疟疾正在亚洲西南部蔓延,这是一种猕猴的疟疾,一种亚洲猴子的疟疾,被称为猴疟虫。

当公共卫生领域的人们真正诊断疟疾时,他们在显微镜下观察它们,并被迫将它们称作是人类四大寄生虫之一的寄生虫,所以这一切都被误诊了。你没法知道事实,除非你回过头来仔细研究。瞧,猴疟虫正在扩散,而且它刚刚被鉴定为另一种寄生虫,它是一种致命的动物疟疾寄生虫。

我甚至没法告诉你整个20世纪发生了多少次大流行,但是肯定不少。重点是,如果我们颇为擅长诊断这些病原体,我们可能就永远不会关注那些不引起疾病的微生物。比方说,每三到五个人中就有一个感染了一种叫做GBV(庚型肝炎)的病毒,这是一种传染性极高的病毒,但它不怎么会引发疾病,也许患病率稍低一些。但不管它是什么,它都是一种大流行病毒。谁在乎呢?

有趣的是,在未来,这种病毒可能会具有某种重要性,但实际上,归根结底,我们只感兴趣那些会引发疾病的微生物。如果我们一开始就能够更好地预测和预防流行病,而不是仅仅专注于控制它们,那么随着时间的推移,新型流行病的发病率将逐世纪下降。我没有说我们能够轻松解决——“挺好,这就是最后一次瘟疫了”——但我们的目标绝不仅仅是根除业已存在的疾病,而且还应是根除那些还未出现的新型疾病。要达成这个目标还需要很长的时间,但我们也要改变我们的观念,视根除还未出现的新型疾病为目标,根除现有疾病,不应再是终极目标。

如果你想了解我的工作,一种方法是把我想作一个微生物收藏馆的馆长。我有些藏品颇丰的储藏库,我的专注于收集各种有趣微生物的站点遍及世界各地,我和各种不同的小组合作。我没有仔细查看我的收藏,而是将这些标本寄给那些我认为可能会对此感兴趣的研究者,他们研究这些标本以发现新的病原体。说真的,这挺像一个微生物博物馆。因此,我没在美国怎么待过。我的办公室比你的套房大不了多少,不怎么大,尽管我的事业维持起来非常昂贵,但对我来说四处走动没什么难的。

其实我并不亲自完成所有的实验室活儿。我所做的,更多是在世界范围内寻找专家,他们要不使用一些技术鉴别新型病原体,比如 Forest Rohwer(美国病毒学家,主要研究珊瑚礁微生物和病毒。——译者注,下同)、Joe Derisi(Joseph DeRisi,美国生物化学家,主要研究分子生物学、病毒学和计算生物学)和 Eric Delwart(美国病毒学家,主要研究分子病毒学、病毒进化和发病机理),要不研究特定的病原体种群,比如世界上最好的黄病毒学家(黄病毒科,该科共分为四个属,主要感染哺乳类动物),或者是分子寄生物学家。除了我在世界各地的田野实验室之外,我还有12个合作实验室,每个实验室都会收到我寄出的标本。

我的工作和艾滋病疫苗的研发形成了一种鲜明对比。HIV被发现时,卫生与公共服务部长(Secretary of Health and Human Services)口口声声地向我们承诺,一年内就会有针对HIV的疫苗。现在已经是三十年后了,不少组织已在研制艾滋病疫苗上花费了数十亿美元,这项投资的益处值得怀疑。

长话短说,研制疫苗真的很难。简单的疫苗事实上并不由人们研制,而只是被人们发现。牛痘,即天花疫苗:我们并没有对它做什么技术上的处理。我们今天所做的并不比当时巴斯德所做的复杂多少,仅仅是取一些牛痘病毒,取一点点,注射进手臂里。牛痘病毒和天花病毒密切相关,若一个人被这种病毒感染,就能产生抵抗下一次感染的免疫力。

我的事业之起步,是从我进入哈佛大学,师从于 Marc Hauser(Marc D. Hauser,美国进化生物学家,主要研究灵长类动物行为、动物认知和人类行为)和 Richard Wrangham(Richard Walter Wrangham,英国灵长类动物学家,主要研究猿的行为和人类进化)开始的,我是前者的第一位博士生。随后我对意识的演化产生了兴趣,进化使我着迷;高中时我就读了道金斯的《自私的基因》,并被其深深吸引,老实说这本书或许是我对生物学着迷的原因之一。我是带着对进化论和生态学的兴趣而非对机理(mechanism,致病机理?)的兴趣来研究的。我并不专注于机理,尽管有些时候我也要使用这些工具或者思索机理。

我在哈佛大学学习人类生物学。我开始和 Richard 一起工作,研究黑猩猩的自我治疗行为。Richard 鼓励我去了解黑猩猩可能在治疗什么,所以我开始思考什么是病毒,黑猩猩身上有什么微生物,它们可能因为这些微生物而吃植物。然后我就走上了这条道路,再也没有回头。

那时,我对阅读和思考意识的演变感到沮丧。我觉得这是一个飘忽不定的目标:人们一说“好吧,我们在这个物种身上找到了证据”,进度条就会发生变化…… 我离开了这个领域。这样的、让我捕捉到领域内令我感兴趣的问题的方法使我感到沮丧。随后是病毒——它们令人着迷,它们进化迅速。

我研究病毒是因为我研究黑猩猩的自我治疗行为,我开始研究黑猩猩的病毒。这是个非常有趣的故事,一个非常有趣的、关于艾滋病毒起源的故事,一个令人着迷的故事——那一刻它充满生机和活力,只是它还没有被完全理解。

不少人已经接近HIV的起源,但还没有真正理解它,甚至疟原虫也是如此。那时我开始对疟疾的起源感兴趣,为何这样一个对人口如此重要的生物,为何我们能对作为一种生物的疟原虫那错综复杂、令人痛苦的发展进程了解得如此透彻,但又对其来源几乎一无所知?

我相信,这部分上是NIH(美国国立卫生研究院)一样的组织内的实验室科学中偏见的结果:这样的组织对重大问题不感兴趣。他们只感兴趣细小的问题。不过这并不是说若有良好的科学政策,这些对细小问题的兴趣有什么不妥。

对于我的工作,我乐于将这些对大流行病的研究当作是生物学的一个子集。我所关心的并不是学科界限,而是我需要生物学家来解决它。医师的偏见是很重的:医师似乎很可能是认为所有的病毒都是负面的那类人。如果整个领域在朝正确的方向发展,那么一个20年后、或者50年后的优秀病毒学家,就会像爬行动物学家一样,像一些研究蛇的人们一样,清楚地知道或许公众对毒蛇最感兴趣,但绝不自欺欺人地认为毒蛇在蛇类中占比显著,而且在分类群中有什么特别的重要性。这些都是自欺欺人的想法。

这另一种类的各类生物,病毒,它们有着重要的生态学意义,它们是迷人的生物。我们之所以会把病毒想作十恶不赦、百害而无一利的东西,是因为医师们都在盲人摸象:如果你专找负面的病毒,你当然就只能找到它们。医师们价值无穷、功德无量,但通常是在一些特定语境下。我们研究的是生物学现象,让生物学家来研究自然是再合适不过了。

我将对你坦诚相告:我会顺着我的才智漂流,并试图专注于发现我感兴趣的事物。不论出于何种原因,我现在对阻止下一场疟疾肆虐和理解疟疾从何而来更有兴趣;我并不专注于根除疟疾:有很多人在这么做,而且若想精通也是门大学问,只是我对此不感兴趣。

关于内森·沃尔夫:内森·沃尔夫(Nathan Wolfe)是斯坦福大学 Lorry I. Lokey 人类生物学客座教授,负责领导全球病毒预测计划。他主要通过结合分子病毒学、生态学、进化生物学和人类学方法,研究病毒出现的生物学。他曾被授予久负盛名的NIH先驱奖(NIH Director’s Pioneer Award)并被任命为世界经济论坛全球青年领袖(World Economic Forum’s Young Global Leaders)。他还名列《大众科学》评选的 “杰出十人”(Brilliant 10)和《滚石》杂志的 “百强变革推动者”(Top 100 Agents of Change),并且是《科学美国人》杂志编辑委员会和DARPA国防科学研究委员会成员。

以上是全部译文。文章中大部分“译者注”引自维基百科。文末”关于内森·拉尔夫“部分译自 Edge.org 原文,部分引自维基百科。

翻译:Ray Eldath,转载请注明。译者才疏学浅,对翻译亦不精通,若有错漏之处,还请不吝赐教。

safe harbor:文章不代表译者观点。若有翻译相关问题欢迎指正,但译者对原文观点不负责任。

[译] 病毒学家内森·拉尔夫:我无比期待“最后一场瘟疫”

![[译] 病毒学家内森·拉尔夫:我无比期待“最后一场瘟疫”](/science/nathan-wolfe/cover.jpg)